매년 60만~80만명 이직… 평균 근속연수 OECD 최하위

세제 지원만으론 유인책 한계… 연금 갈아타는 절차도 너무 복잡

직장생활 13년차인 홍모(41)씨는 현재까지 적립한 퇴직금이 500만원에 불과하다. 직장을 자주 옮긴 탓이다. 대학 졸업 후 대기업 계열사에 입사한 홍씨는 6년 후 중견 식품회사로 이직했다. 첫 직장에서 받은 퇴직금 2,000만원은 주택담보대출을 갚느라 한 번에 썼다. 옮긴 직장에서 홍씨는 퇴직연금 확정급여(DB)형을 선택했다. 5년 후 다시 이직을 하면서 개인형 퇴직연금계좌(IRP)로 퇴직금 2,500만원이 입금됐다. 그대로 넣어둔 채 은퇴 이후 노후자금으로 굴려볼까 망설였지만 매달 내야 하는 20만원의 대출이자가 아까워 이번에도 퇴직금을 빚 갚는데 썼다. 홍씨는 “쌓아둔다 한들 금액이 너무 적고, 투자할 곳도 마땅치 않아 대출금을 갚는 게 나을 것 같았다”며 “솔직히 퇴직연금으로 노후 대비를 하는 것이 바람직하다는 것을 모르지는 않지만 그건 어느 정도 여유가 있는 이들에게나 해당되는 얘기일 것”이라고 말했다.

작년 우리나라 평균 근속년수(6.4년)는 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중 최하위 수준이다. 이직률도 4%로 상당히 높은 편이다. 전체 근로자를 1,500만명으로 추산하면 이중 60만~80만명이 매년 직장을 옮기고 있다는 얘기다. 이처럼 이직과 퇴직이 잦다 보니 퇴직연금을 중도에 해지하는 비율도 높다. 퇴직연금 사업자 중 시장점유율이 전체의 14%로 가장 큰 삼성생명은 올해 2분기 기준 55세 미만 퇴직연금 가입자의 IRP 중도해지율이 79%였다. 상위 2~4위인 신한은행과 국민은행, 우리은행 등 주요 은행들도 지난해 퇴직연금 IRP 중도해지율이 모두 85%를 넘었다. 기업은행은 6월 한달 간 중도해지율이 88.1%였다. 직장을 3번째 옮긴 정지훈(30)씨는 “결혼 비용을 마련하기 위해 이직 때 받은 퇴직금을 사용했다”며 “결혼→육아→내 집 마련 등으로 때마다 목돈이 필요해 연금으로 묵혀둘 여유가 없다”고 말했다.

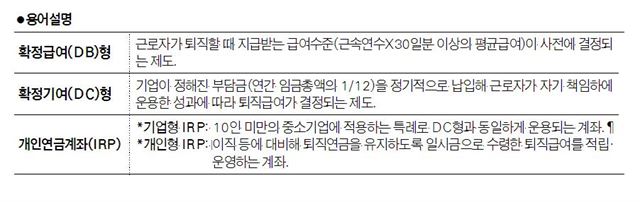

물론 정부도 이런 사정을 모르지 않는다. 지난달 내놓은 퇴직연금 활성화 대책에는 어떻게든 은퇴시점까지 퇴직금을 적립하게 하고 또 일시금이 아닌 연금식으로 받도록 유도하기 위한 다양한 내용들을 담고 있다. 2022년 모든 기업에 퇴직연금 도입을 의무화하기로 했고, 다달이 받는 연금식 수령 방식을 택하는 경우 세금 부담을 일시금으로 수령하는 것보다 30% 경감해주기로 했다. 또 투자결과에 따라 연금액이 달라지는 확정기여형(DC) 퇴직연금이나 IRP 계좌의 적립금에 대해서는 1인당 5,000만원까지 추가로 원리금을 보장해주는 내용도 담겼고, 일시금으로 퇴직급여를 받을 때 일률적으로 40%를 공제해 퇴직소득세를 매기는 것도 없애 소득구간별로 차등을 두는 방안도 택했다. 연금저축 세액공제한도 400만원에 퇴직연금 300만원도 별도로 추가됐다. 이 뿐이 아니다. 2012년 퇴직금 중간 정산을 법적으로 금지하고 나선 것 역시 같은 맥락이었다.

하지만 전문가들은 이런 세제혜택만으로 연금 전환율을 끌어올리는 것은 역부족이라고 지적한다. 금융투자협회 성인모 연금지원실 부장은 “세제지원으로는 2%대의 연금 전환율을 높이는데 한계가 있다”면서 “연금으로 강제 전환하거나, 연금 수익률을 높이거나, 이직할 때에도 연금이 자동으로 이어지는 시스템을 마련해야 한다”고 말했다.

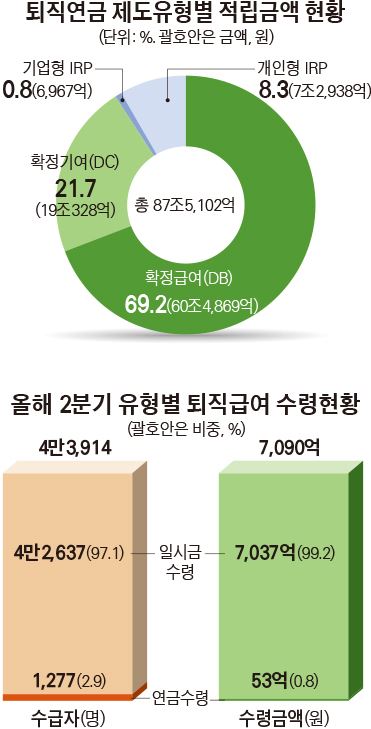

퇴직연금을 갈아타는 절차도 너무 복잡하다. 현재는 이직 시에 DC형에서 DC형으로 옮길 때만 자동 전환이 가능하다. 그것도 이직하는 회사에 동일한 투자상품이 없다면 불가능하다. 확정급여(DB)형은 IRP계좌로 일단 퇴직금을 정산한 후 옮긴 회사에서 다시 DB형이나 DC형으로 가입해야 한다. 평균 근속년수가 짧은데도 대부분(70%) DB형을 선택하고 있다는 점도 문제다. DB형은 임금상승률이 높고 장기 근속해야 유리하다. 이직이 잦은 DB형 가입자는 직장을 옮길 경우 수익률 등에서 손해를 볼 가능성이 높다.

정부는 수익률을 개선하기 위해 DC형의 주식 투자한도를 기존 40%에서 70%로 대폭 완화해줬지만 자칫 자산 손실로 인한 노후 안전판 붕괴의 우려도 크다. 노후자산을 담보로 적극적인 투자에 나설 사람이 별로 없어 실효성이 없을 것이라는 지적도 나온다. 김용하 순천향대 금융보험학과 교수는 “퇴직 이후에 꼬박꼬박 받아야 하는 퇴직연금인데 투자 손실이 나게 되면 노후 안전판이 무너질 수밖에 없다”며 “납입액의 일정부분을 보장해주는 선에서 운용할 수 있도록 보완장치 등이 꼼꼼하게 마련돼야 한다”고 말했다.

강지원기자 stylo@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0