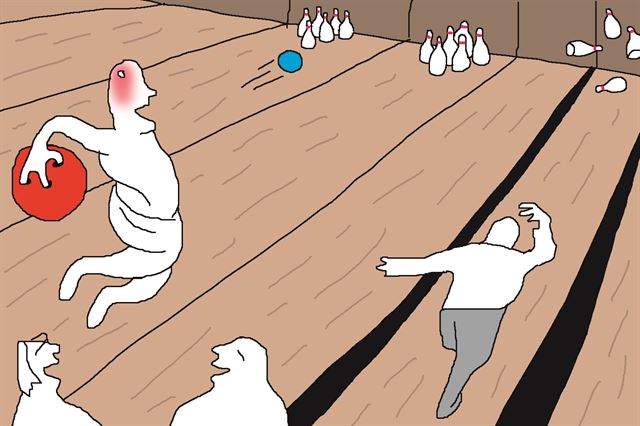

드디어 운명의 순간이 왔다. 쥐구멍이라도 있으면 들어갈 텐데 찾을 수 없다. 눈을 둘 곳도 없다. 흠씬 두들겨 맞은 것처럼 몸은 천근만근이었고 다리가 후들거렸지만 누구에게도 도움을 요청할 수 없었다. 내가 이런 곤경에 몰리게 되다니, 내가 왜 이 자리에 있게 되었을까, 후회와 원망이 교차 되었지만 어쩔 수 없었다. 무거운 볼링공을 들고 심호흡을 크게 하며 떨리는 가슴을 진정시키려니 옛일이 주마등처럼 스친다. 처형장에 올라가는 죄수의 심정이 조금은 짐작되었다면 과장일까.

직장동료들과 점심을 후딱 먹고 볼링장에 가서 한 게임 하는 것이 하루의 낙이던 시절이었다. 볼링 핀이 요란하게 쓰러지는 쾌감보다 동료들과 어울리는 자리가 더욱 좋았다. 레슨을 받지 않고 몰려다니며 배운 동네 볼링이니 계통 없는 건 당연하고 자세는커녕 룰도 잘 모른 채 왁자지껄하며 볼링 자체 보다는 음료수 내기, 저녁 맥주 내기에 일희일비했다.

그런데 그날 뭔가 이상했다. 처음 스트라이크가 날 적에는 뭐 그럴 수 있지 했는데, 연속으로 스트라이크가 난 것이다. ‘더블(Double)'이다. 살다 보니 이럴 수도 있구나 하며 다시 볼링공을 굴렸더니 요란한 음악 소리와 함께 스코어화면이 번쩍거린다. 스트라이크가 세 번 연달아 나오면 ‘터키(Turkey)’라고 하는 것도 그때 알았다. 오늘 맥주 값 벌었다고 깔깔대다 공을 굴렸더니 웬걸 또 스트라이크가 나오는 게 아닌가. ‘포 베거(Four bagger)’란다. 이거야말로 당연히 처음이고 생각도 못했다.

그러자 볼링장이 술렁거렸다. 작은 볼링장에서 경악할 만한 높은 점수가 나오자 볼링장 전체가 일종의 흥분 상태가 된 것이다. 볼링장의 모든 게임은 올 스톱된 상태로 포 베거의 주인공인 나의 차례를 기다렸다. 결과? 족보도 없는 ‘개폼’에다 잔뜩 긴장하며 던진 공이 제대로 들어갈 리 없었다. 떨리는 걸음으로 허우적거리며 공을 놓을 때 터져 나온 갤러리들의 비웃음 섞인 탄식 소리가 아직도 귀에 들리는 듯하다. 초장에 벌어 놓은 점수가 워낙 많아 게임은 당연히 이겼지만 그때의 굴욕감, 수치심은 아직도 생생하다.

그 당시에는 경황없고 창피해 기억이 나지 않았지만 나중에 되새겨보니 비슷한 경우가 떠올랐다. 고등학교 시절 읽은 프랑스 단편 소설인데 누구의 것인지는 모르겠다. 어느 몰락한 귀족 청년에게 상류사회의 무도회 초대장이 잘못 배달되었다. 상류사회의 초대에 들뜬 청년이 외투를 빌려 입고 호화로운 무도회에 참석해 잔뜩 기분을 내고 있었는데, 마침 한 귀부인이 지갑을 소매치기 당해 무도회에 참석한 사람들은 모두 겉옷을 벗고 지갑을 훔쳐가지 않았음을 증명해야 했다. 청년은 돈이 없어 겉옷만 겨우 빌렸기에 번드르르한 겉옷 아래는 너덜너덜 해진 누더기 속옷이었다. 누더기 속옷을 무도회 참석자 모두 앞에서 보여야 하는 절체절명의 위기인데, 이 소설은 친구들 간의 회고로 이루어져 있어 결말을 알 수 없게 되어 있다. 어쨌든 몰락한 귀족 청년의 낭패감, 모멸감이 얼마나 실감났는지 모른다. 요즘 식으로 표현하자면 뜨거운 다리미로 오그라진 손발을 몇 번이고 다려도 펴지지 않을 것 같다고나 할까.

나는 몰락 귀족이 아니기에 상류층 무도회 초대 같은, 폼은 나지만 한편으로는 위험부담도 큰 경우와 맞닥뜨릴 일은 없을 것이라 생각했는데 그게 아니었다. 동료들과의 내기 볼링이 대참사로 귀결될 줄 누가 알았겠는가.

포 베거나 무도회의 초대장 같은 경우는 오래 산다 해도 마주치기 힘든 일이지만 이런저런 기회란 잘 보이지 않을 뿐 우리 주변에 널려 있음을 느끼곤 한다. 준비도 못한 와중에 불쑥 찾아왔다 훌쩍 가버리거나 기회인 줄도 몰랐는데 지난 후에야 그게 기회였구나 하고 깨달으니 말이다.

하지만 노력에 의하지 않은 기회, 굴러들어온 행운은 오히려 독이 될 때가 많고 자신의 그릇을 넘는 것에 욕심을 부리다 화가 닥치는 경우가 심심찮게 눈에 띄는 걸 보면 준비와 절제의 중요성을 실감한다. 말이야 참기름 친 듯 반질반질하게 하지만 요즘도 좋은 건 내 것, 좋은 자리는 내가 적임자로 생각되는 걸 보면 아직 한참 멀었다.

김상엽 건국대 인문학연구원 연구교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0