GDP보완 지표 개발 세계적 흐름, 통계청 11개 추가해 81개 발표

소득·소비 개선, 건강·안전은 악화

'정치관심'등 새 지표 개념 애매 투표율·비만율·봉사 참여율 등 기존70개도 행복과 관계 모호

"주관적·정치적 해석 여지"지적

국민의 97%가 “나는 행복하다”는 부탄. 2013년 기준 1인당 국민소득이 2,863달러에 불과하지만 세계에서 가장 행복한 나라 1위다. 반면 1인당 국민소득이 부탄의 10배인 우리나라는 68위다. 계량화한 경제 수치로는 도저히 납득할 수 없는 결과지만, 국가의 경제력이 국민 개개인의 행복을 담보할 수 없다는 사실을 일깨웠다.

히말라야 소국의 반란은 국가별 경제 규모를 가늠하고 비교하는 잣대인 국내총생산(GDP)의 절대적 위상을 떨어뜨렸다. 부탄 국왕은 1972년 취임 이후 “GDP가 절대 목표가 아니다”고 천명한 뒤 99년 시간활용, 공동체, 건강, 생태계 보호 등 심리적 만족에 주목하는 9개 영역을 통해 산정한 국민행복지수(GHN)를 만들었다. 다른 나라들이 경제성장에 몰입할 때 국민 행복에 주력한 셈이다.

이후 GDP 보완 지표 개발은 세계적인 흐름으로 자리잡았다. 99년 캐나다의 웰빙지수(CIW), 2002년 호주의 향상지수(MAP)에 이어 2009년 프랑스는 조셉 스티글리츠 노벨경제학상 수상자 등으로 꾸려진 ‘스티글리츠위원회’에서 행복GDP 개념을 만들어낸다. “GDP가 올라가도 개인이 행복하지 않은 만큼 삶의 질, 지속 가능한 발전 등을 측정해야 한다”는 취지다. 영국은 2010년 웰빙지수(MNW) 조사를 시작해 최근 보완 지표를 마련한 것으로 알려졌다.

GDP의 치명적인 약점은 개인이 전체에 묻힌다는 점이다. 예컨대 삼성전자가 사상 최대 실적을 내 GDP(전체)가 올라가더라도, 기업에서 가계로 이전되는 소득이 적다면 국민들은 성장세를 체감하기 어렵다. 국가 경제 규모는 커진다는데 정작 국민 개개인은 딴 나라 얘기로 들린다는 것이다. 늘 국민들의 체감 경기가 실제 경기를 밑도는 것도 이 때문이다.

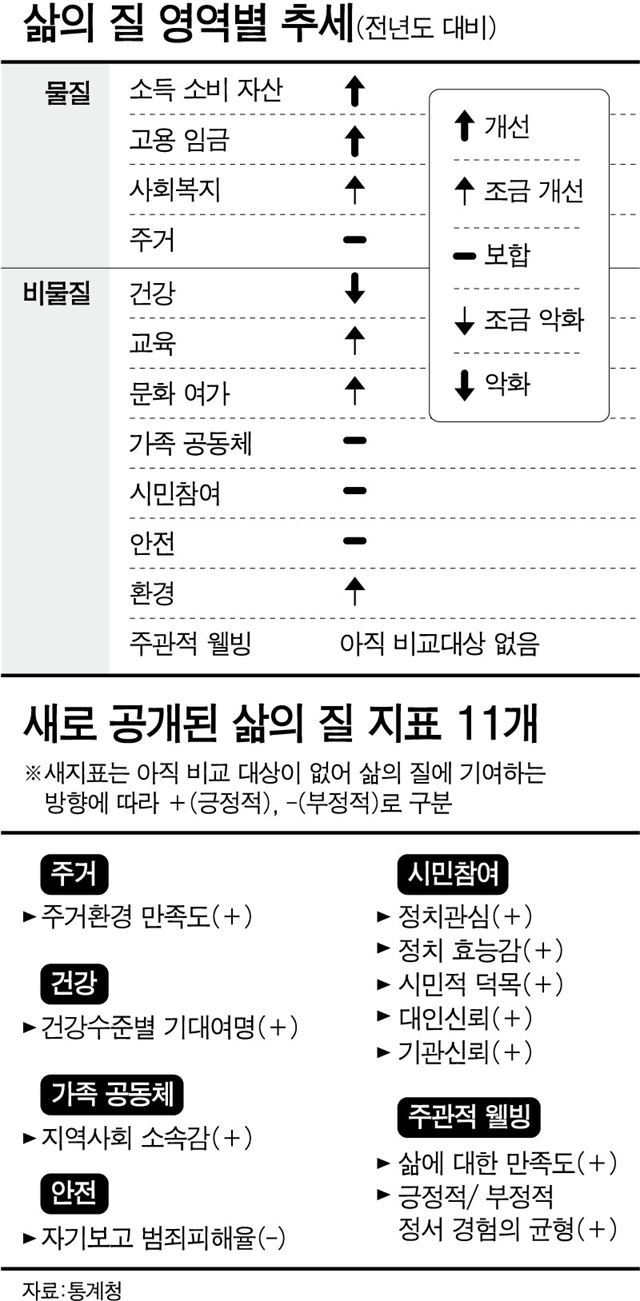

이런 추세에 맞춰 30일 통계청은 ‘국민 삶의 질 지표’ 81개를 발표했다. 여기엔 지금까지 통계로는 전혀 잡히지 않았던 새로운 지표 11개가 추가됐다. 81개는 물질(소득, 고용, 복지, 주거)과 비물질(건강, 교육, 문화, 공동체, 시민참여, 안전, 환경, 주관적 웰빙) 영역에 따라 객관지표 57종, 주관지표 24종으로 구성돼있다.

전년도와 비교 가능한 70개 지표를 측정한 결과에 따르면 소득과 소비, 고용, 임금 등 물질 부문은 개선 추세인 반면 건강 문화 안전 등 비물질 영역은 악화세가 뚜렷하거나 보합이었다. 특히 건강은 8개 지표 중 5개가 악화였다. 전체적으로는 개선된 지표는 34종(48.6%), 변화가 없는 지표는 14종(20.0%), 악화한 지표는 22종(31.4%)이었다. 올해 처음 측정한 새 지표 11개의 추이는 내년에 공개될 예정이다.

하지만 과연 이 지표들이 국민 삶의 질을 제대로 보여주는 것인지를 두고는 회의적인 시각이 많다. 당장 이번에 새롭게 만든 지표 11개 중엔 아직 구체적으로 개념 정립조차 돼있지 않은 것도 있다. ‘우리나라가 직면하고 있는 정치현안에 대해 잘 알고 있다’는 질문이 핵심이라는 정치관심 지표가 대표적이다. 통계청 관계자는 “삶의 질을 보여주기에 적합하지 않다는 지적이 있어 다른 지표로 대체하는 방안을 검토 중”이라고 말했다. ▦정부가 하는 일에 영향을 미칠 수 없다 ▦정부는 내 의견에 관심이 없다 등의 질문으로 구성된 ‘정치 효능감 지표’ 역시 그 성격이 모호하다는 지적이 나온다.

70개의 기존 통계 수치 역시 국민 행복과 얼마나 연결되는 것인지는 불분명하다. 1인당 국민총소득(GNI), 고용률, 자살률, 기대수명, 강력범죄 발생률, 미세먼지 농도, 지니계수 등 충분히 공감할 지표들도 많지만, 투표율, 비만율, 자원봉사활동 참여율, 1인당 주거면적 등은 삶의 질과 반드시 직결된다고 보기는 어렵다.

남상호 한국보건사회연구원 연구위원은 “지표가 다소 주관적이라 답변자의 속성에 따라 추세가 심하게 오르내릴 수 있다”고 지적했다. 최종후 고려대 정보통계학과 교수는 “삶의 질 측정은 정치적으로 해석될 수 있는 영역”이라며 “정부는 가계동향조사 등 기초 통계에 역량을 쏟고 삶의 질 통계는 민간에 맡겨야 한다”고 주장했다. 관련 통계는 인터넷(qol.kostat.go.kr)에서 확인할 수 있다.

세종=고찬유기자 jutdae@hk.co.kr 이성택기자 highnoon@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0