우경화 비판 앞장선 노벨상 작가

23세 때 발표한 첫 장편소설

태평양 전쟁 말기 김화원 배경

폭력ㆍ전쟁에 대한 비판 곳곳에

"소년 시절 기억 해방시켜 준

내게 있어 가장 행복한 작품"

일본의 현대작가 중 오에 겐자부로만큼 화려하게 데뷔한 이도 드물 것이다. 도쿄대 재학 중 단편소설 사육으로 일본에서 가장 권위 있는 문학상 중 하나인 아쿠타가와 상을 역대 최연소 수상한 것을 시작으로 신초샤 문학상, 노마 문예상 등을 받은 그는 1994년 일본 작가 중 두 번째로 노벨문학상을 수상했다.

화려한 경력과는 별개로 반전ㆍ탈핵 운동에 앞장서고 자국 정부의 우경화에 쓴 소리를 멈추지 않은 오에의 행보는, 작가의 삶과 작품이 동일한 궤적을 그리며 달리는 드문 사례이기도 하다.

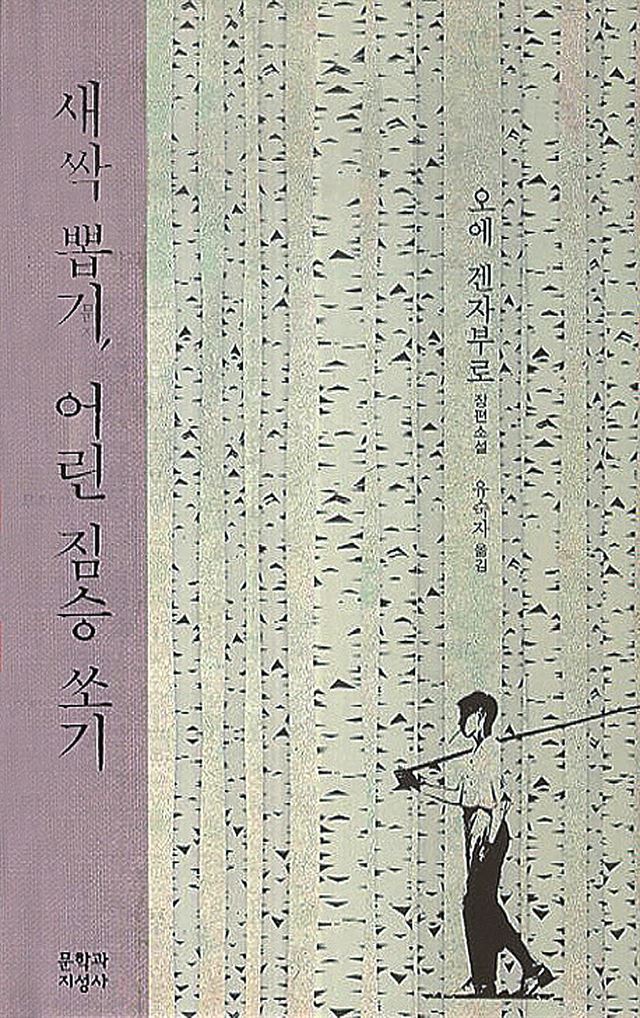

이번에 출간된 새싹 뽑기, 어린 짐승 쏘기는 오에가 23세 때 쓴 첫 장편소설이다. 국내에는 62년과 (노벨문학상을 수상한) 94년에 번역돼 나온 적이 있지만 저작권에 대한 협의가 제대로 이뤄지지 않은 상태에서 나온 데다가 현재는 절판됐다. 오에에게 처음 큰 상을 안겨준 사육과 같은 해에 발표되는 바람에 약간 가려진 측면이 있지만 작가의 작품 세계를 관통하는 주제인 전쟁과 폭력, 약자와 인간다움, 일본에 대한 비판적 시각의 초기 형태를 읽을 수 있는 작품으로 평가 받는다.

소설은 태평양전쟁 말기 일본의 한 산골짜기 벽촌, 감화원 소년 15명의 무료한 기다림으로 시작된다. 부모로부터 버림 받은 아이들은 교관의 거친 주먹에 맞아가며 자신들을 받아줄 마을을 향해 행군한다. ‘거리에서 미치광이 어른들이 광분하고 있던 그 시대에, 온몸의 피부가 매끌매끌하고 밤색으로 빛나는 솜털밖에 없는 이들, 대수롭잖은 악행을 저지른 이들, 그 중에 비행소년이 될 경향을 지녔다고 판정되었을 뿐인 이들을 줄곧 감금하는 기묘한 정열이 있었다는 사실은 기록해둘 만하리라.’

소년들은 한 산골마을에 맡겨지지만 전염병의 징후가 돌자 주민들은 소년들만 남기고 마을에서 도망친다. 감금되다시피 버려진 소년들은 마을을 떠나지 못한 이들 - 어머니의 시신 곁에 남은 소녀, 아버지를 잃고 홀로 된 조선인 부락의 소년, 탈영병 등 - 과 차례차례 조우한다. 그러나 서툴고 뜨거운 우정도 잠시, 이들은 돌아온 주민들에 의해 상처 받고 죽고 결국엔 뿔뿔이 흩어진다.

포화로 가득한 전쟁의 한복판에서 작가는 무르익지 않은 근육, 살구 열매 같은 페니스, 작고 부드러운 손을 가진 어린 짐승들의 육체에 줄곧 시선을 고정시킨다. 토사물조차 분홍빛인 이들의 무구함은 전쟁의 비정함을 고발하는 작가의 억눌린 외침이다.

태평양 전쟁 당시 열살 전후였을 오에의 나이를 감안하면 소설에는 다분히 자전적인 성격도 엿보인다. 작가는 이 소설을 “내게 있어 가장 행복한 작품”이라고 부른다. “나는 소년 시절의 기억을 괴로운 것부터 감미로운 것까지 솔직한 형태로 이 소설의 이미지들 안에서 해방시킬 수 있었다. 그것은 쾌락적이기도 했다. 이제 소설을 쓰면서 쾌락을 동반한 해방을 느끼는 일은 없다.”

황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0