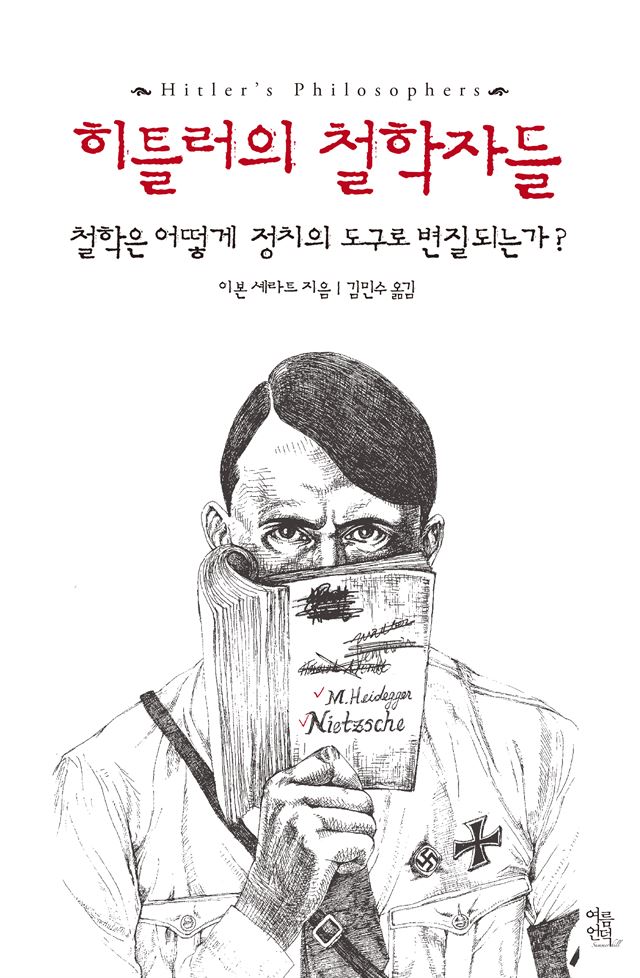

독일 근ㆍ현대 문화의 상징을 하나만 고르라면 단연 철학이다. 칸트와 니체, 헤겔과 하이데거로 이어지는 철학자들의 계보는 독일인의 자랑이고 긍지다. 이들 철학자를 그 누구보다 가슴 속 깊이 품었던 인물은 공교롭게도 아돌프 히틀러이다. 홀로코스트를 전후해 히틀러의 주변엔 수많은 철학자가 모여들었고 그 중엔 자신도 모르게 나치의 부역자가 된 이들도 적지 않았다. ‘철학자 총통’을 자처했던 히틀러를 희대의 살인마로 키운 배후엔 그래서 철학자들의 원죄가 웅크리고 있다. <히틀러의 철학자들>은 인류의 위대한 철학자들이 어떻게 나치의 국가사회주의, 인종주의, 대량학살에 동조했는지 공문서, 편지, 사진, 구두 기록 등을 증거자료로 내밀며 단단한 논픽션으로 증명해낸다.

책은 ‘철학은 어떻게 나치의 유대인 집단학살에 연루되었는가’라는 묵직한 질문으로 시작한다. 이 질문은 뒤집어 보면 ‘히틀러는 어떻게 철학을 이용했는가’라는 물음이 된다. 저자는 우선 병증에 가까운 히틀러의 철학 집착을 다룬다. 히틀러의 철학 사랑은 1924년 그가 반역죄로 체포된 후 란츠베르크 감옥에 갇혀있던 시절로 거슬러 올라간다. 그의 책 <나의 투쟁> 등을 살펴보면 당시 히틀러는 자신을 독일의 위대한 철학자들과 동일시하며 교도소에 머문 몇 달 동안 칸트와 실러, 쇼펜하우어, 니체, 바그너를 읽으며 나치즘의 기반을 닦았다. 독일 민족주의 학자이며 작가인 프리드리히 실러는 본의 아니게 히틀러 사상에 초석을 놓은 격이 됐다. “강자는 혼자일 때 가장 강하다”라는 <빌헬름 텔>에 나오는 실러의 이 유명한 문구는 <나의 투쟁> 제2권 제8장의 제목으로 사용됐고 히틀러는 이후 지도자로 사는 동안 이를 자신의 좌우명으로 삼았다. 히틀러는 괴테와 실러를 너무나 사랑한 나머지 연합군의 폭격에 이들의 동상이 훼손되지 않도록 특수 보호막을 씌웠다.

책의 가장 흥미로운 부분은 20세기 실존주의 철학의 거두인 마르틴 하이데거와 히틀러의 끈끈한 인연을 다룬 내용이다. 이성에 근거하지 않았다는 이유로 유대교와 유대인을 폄훼했던 칸트, 유대인을 열등하다며 유럽에서 배제했던 헤겔 등은 히틀러의 유대인 학살을 뒷받침한 근거가 되기에 충분했다.

히틀러는 당대의 실력자도 원했다. 지적 위대함으로 나치의 계획을 직접 완성할 천재로 히틀러는 하이데거를 선택했다. 1929년 <존재와 시간>으로 세계적인 명성을 얻은 하이데거는 ‘히틀러의 슈퍼맨’이 되기에 충분한 철학자였다. 히틀러의 낙점을 받은 하이데거는 유명한 정신분석학자 카를 야스퍼스, 헌신적인 스승인 에드문트 후설 등의 반발을 무시한 채 나치와 손을 잡았다. 그 대가로 1933년 프라이부르크 대학 총장에 오르고 나치 치하에서 호의호식했다. 저자는 하이데거가 ‘천박하기 짝이 없는’(야스퍼스의 표현) 히틀러의 곁에 선 이유로 “좀 더 단순하고 전원적인 삶을 원했기 때문”이라고 설명한다. 사회에서 유대인의 역할을 없애버리고 게르만 국가를 보존하겠다는 히틀러의 약속을 하이데거는 이처럼 어이없게 이해한 것이다.

하이데거의 학생이면서 동시에 불륜의 대상이었던 유대인 정치철학자 한나 아렌트의 스토리도 책을 덮을 수 없게 이끄는 대목이다. 서로 사랑했지만 정치적 행보에 짐이 된다는 이유로 하이데거의 버림을 받은 여인 아렌트는 급기야 유대인이란 이유로 나치의 탄압을 받고 미국으로 건너갔다. 이후 아렌트는 <폭력의 세기> 등의 명저를 통해 나치즘을 비롯한 전체주의를 가장 잘 비판하고 해석해낸 철학자로 우뚝 선다. 누구보다 서로를 사랑했던 히틀러와 하이데거, 그리고 하이데거의 정부 아렌트의 대단원은 결국 아름답지 못했다.

양홍주기자 yanghong@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0