문학에서 공간(space)과 장소(place)는 비슷하지만 차이가 있는 말이다. 공간이 추상적이고 중립적인 곳이라면 장소는 기억과 흔적이 남아있는 특정한 곳이다. 둘을 나누는 기준점은 ‘기억’이 발생할 수 있는 시간. 요컨대 공간이 시간을 품으면 장소가 된다. 하루가 다르게 도로와 건물이 생기고 없어지는 한국은 몇 개의 장소를 갖고 있을까.

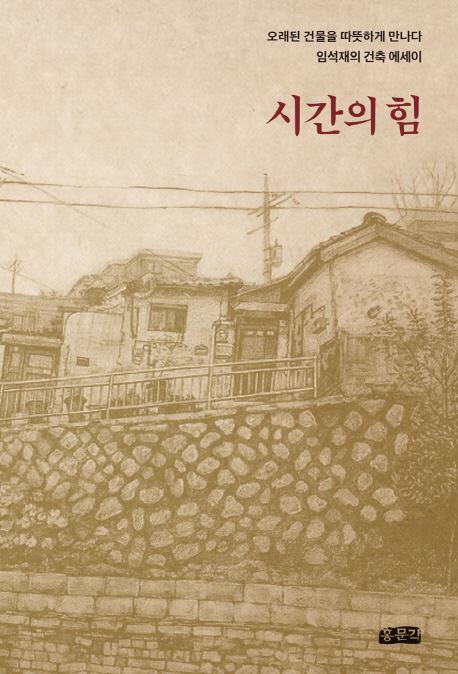

건축사학자인 임석재 이화여대 교수가 쓴 ‘시간의 힘’(홍문각 발행)은 광화문 교보생명빌딩, 삼일로 삼일빌딩, 염창동 구두거리 등 “시간을 견뎌 온” 건축을 밑천삼아 쓴 한국적 장소에 대한 탐구서다. 임 교수는 22일 전화 인터뷰에서 “지금까지 건축은 중요한 걸작을 중심으로 논의됐다. 우리가 매일 살고 있는, 이름 없는 소시민들의 일기장 같은 건물을 들여다 본 시도”라고 소개했다. 따뜻한 시선으로 주변을 돌아보는 감성이 필요해 “전 세계 건축 집필 분야에서도 찾아보기 힘든 장르”인 건축 에세이에 도전했다는 말도 덧붙였다. “건물이라는 게 조형 환경이잖아요. 손으로 만지고 볼 수 있는 강력한 물리적 실체라 사람에게 미치는 영향이 커요. 옷이나 물건보다 수명 사이클이 길어서 늘 영향을 미치죠.”

수십 년 만에 고도성장을 이룬 서울은, 불행히도 건축이 우리에게 미친 영향을 우아하게 따지기에 썩 좋은 환경이 되지 못한다. 한국전쟁 후 탄생한 건물들은 대개 ‘막 지어’ 물리적으로 약한데다, 고도성장을 겪으며 건축의 수요 방식도 크게 달라졌다. 임 교수의 말처럼 “아무리 따뜻한 마음으로 옛날 건물을 잘 보존하고 싶어도 소득 3만달러 시대에 하꼬방에서 살 수는 없는 일”이 되면서 근대 한국의 건축미를 담은 대부분의 건물은 소리 소문 없이 헐리고 있다.

신간은 1961년생 저자 자신의 이야기가 1960~80년대 준공된 건물 이야기에 씨줄과 날줄로 엮인다. 63빌딩 등장 이전 ‘한국에서 가장 높은 최신 건물’이었던 삼일로 삼일 빌딩의 녹을 보고 중년의 ‘희끗희끗한 흰머리’와 중후한 멋에 대해 생각하고, 태극당 건물을 보면서 유년시절 누나를 떠올리는 식이다. 젊음이 권력인 사회에 대한 저항의 하나로 시작한 나이 듦에 대한 사유는 저자 자신, 자신의 전공분야인 건축, 나아가 한국사회로 뻗어간다.

무심히 스쳐 지나간 서울 신촌 기독교대한하나님의성회 총회회관은 “사물을 아기자기하게 꾸미는 한국 전통 정서”와 “근대 초기 이탈리아, 네덜란드에서 유행하던 족보가 있는 양식”이 섞여 구성미를 한껏 뽐낸다. 얼핏 촌스럽고 단조로워 보이는 광화문 교보생명빌딩은 세월이 만든 강력한 아우라 덕분에 2015년 바로 옆에 자신의 모습을 빼닮은 D타워라는 ‘자손’을 얻게 됐다. “제 동선과 기억을 바탕으로 한 다분히 자의적인 기준으로” 꼽은 20여개 건물은 서울의 근현대건축사를 관통한다.

“우리가 유럽에 갔을 때 걸작에 열광하는데, 그걸 대작이게 하는 게 주변의 이름 없는 건물이란 걸 종종 잊어요. 유럽은 대작도 훌륭하지만 주변의 일상적인 조형 역사도 굉장히 훌륭하죠. 두 가지가 잘 조화를 이뤄 끌어주고 밀어주는 건데 우리는 이런 조형 환경에 너무 무심하죠. 우리 주변 이름 없는 건물을 되돌아보는 계기가 됐으면 합니다.”

이윤주 기자 misslee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0