식민모국 위해 포화 속으로

영국 2차대전 모병 광고에

지역청년 1만5000명 호응

시험까지 치르며 공군서 근무

본토 백인들의 냉대 속으로

전후 노동력 급해진 英 정책에

서인도제도 이민 1세대로 정착

인종주의 위협 다반사로 경험

런던의 첫 흑인 구청장으로

우체부 종사하며 인권운동까지

극우단체 방해에도 출마ㆍ당선

퇴임 後 인종 화합 활동에 매진

껍데기뿐이던 제국 영국이 1차대전의 승전국이 된 데는 식민지와 자치령 국가들의 군비 지원(전시소득세)과 참전 덕이 적지 않았다. 아시아ㆍ태평양, 아프리카, 서인도제도의 국가들은 기진한 ‘모국’을 위해 돈과 물자와 전사를 보냈다.(‘옥스퍼드 영국사’, 한울)

승전국이 되고도 영국은 어려웠다. 전쟁 부채와 이어 닥친 불황- 대공황으로 경제는 탄력을 회복하지 못했고, 1922년 워싱턴서 타결된 열강 해군 군축 조약은 내심 반가운 처지였다. 2차 대전을 맞을 무렵의 영국은, 젊고 강한 도전자와 의무방어전을 치르게 된 늙은 챔프 같은 처지였다. 유럽의 마지막 보루로 고군분투하던 처칠의 영국은 1차대전의 징병제(1916년) 적용 대상을 사실상 전국민(남성 17~65세)으로 확대했고, ‘여성 징병제’(41년)까지 시행했다. 43년 무렵에는 20~30세 여성 약 90%와 14~59세 여성 46%가 전쟁과 관련 직종에 투입됐다. 당연히 영연방에도 손을 내밀었다. 네팔 ‘구르카 용병’의 슬픈 전설- 그들은 백인 군인들의 차별과 멸시를 안 받기 위해 목숨 걸고 용맹해져야 했다-도 그 과정에서 증폭됐다.

그 호소에 서인도제도 청년 1만5,000여 명이 응했고, 자메이카의 청년 샘 킹(Sam King)도 그 중 한 명이었다. 신문에 난 영국 공군(RAF) 모병 광고를 보고 자원입대를 결심한 18세 아들에게 어머니는 “샘, 가야지. 모국에 전쟁이 났는데!”라고 담백하게 말했다고 한다. 나치가 승리할 경우 과거처럼 다시 노예로 전락하리라는 두려움도 그들에겐 있었다. 킹은 수학과 영어, 상식 시험을 치러 합격한 뒤 수도 킹스턴에서 기초훈련을 받고 1944년 영국으로 건너갔다. 유니언 잭 깃발을 달고 대서양을 건너는 것 자체가 독일 U-보트 공격에 목숨을 거는 일이었지만, 더 큰 두려움은 영국의 추위였다. “포틀랜드 항구를 떠날 무렵 섭씨 23도였는데, 스코틀랜드 그리녹(Greenock)항에 도착하니 영하 4도였어요.” 얼어 죽겠다는 생각이 먼저 들었다고 그는 훗날 회고했다.(bbc, 2015.11.11) 노스요크셔의 필리(Filey) 기지에서 석 달간 교육을 받은 그는 켄트 주 포크스톤(Folkstone) 기지 전투기 정비공으로 47년까지 복무했고, 제대 후 자메이카로 돌아갔다.

1차대전 직후의 영국이 실업사태로 허덕였다면 2차대전 뒤에는 노동력 부족이 문제였다.노동당 정권의 이민 수용정책이 시작됐고, 킹은 그 요청에 망설임 없이 응했다. 아홉 형제가 가족의 바나나농장에 묶여 사는 게 답답하기도 했을 것이다. 1948년, 킹을 포함한 서인도제도의 첫 영국 이민자 492명이 당시 뱃삯 28파운드 10실링(현재 환율로 약 1,000파운드)의 큰 돈을 내고 탄 배가 전후 독일로부터 영국이 획득한 여객선 ‘HMV(Her Majesty Vessle) 엠파이어 윈드러시호’였다. 그들 서인도제도 영국 이민 1세대는 ‘윈드러시 세대’로 불린다.

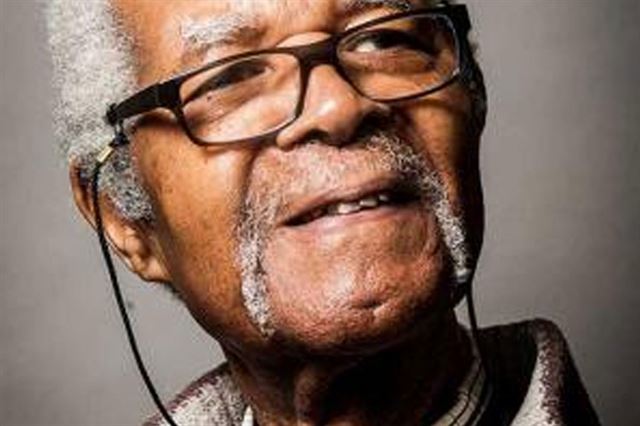

이민자 샘 킹은 이름 없는 우편배달부로 시작해 런던 서더크(Southwark) 자치구의원이 됐고, 런던의 첫 흑인 자치구청장을 지냈다. 지난 주 이 코너의 손님이던 자메이카 출신 작가 ‘미셸 클리프’가 문학으로 한 일, 즉 미국과 영국의 백인 사회가 식민지 출신 흑인 이민자에게 가한 차별을 그는 몸으로 겪으며 인권과 인종 화합을 위해 헌신했다. ‘Mr. 윈드러시’ 샘 킹이 브렉시트 투표 일주일 전인 6월 17일 별세했다. 향년 90세.

윈드러시 세대는 메이플라워호의 필그림 파더스들이 누린 아메리카원주민들의 호의를 누리지 못했다. 항구에는 비록 “Welcome Home”같은 환영 플래카드가 걸려 있었지만, 그들을 기다린 것은 백인 노동자들의 냉대와 극우 민족주의자들의 위협, 폐허나 다름없는 수용소였다. 미국 남부 같지는 않았지만, 버스에서 흑인이 곁에 앉으면 모욕적으로 일어나버리는 백인 승객이 적지 않았고, 민간 건물은 물론이고 공영주택에조차 세입자 차별 팻말(No Irish! No Coloured!)이 서있곤 했다.(irr.org.uk, 2008.7.3) 유대계, 아일랜드계, 그리스계, 스페인계 등과 더불어 서인도제도의 이민자들은 런던 브릭스턴(Brixton, 현 윈드러시 스퀘어)과 노팅힐의 슬럼에 몰려 살았다. 58년 8월의 인종 폭동, 즉 백인 인종주의자들이 서인도제도 사람과 결혼한 스웨덴 여성을 공격하면서 시작돼 약 보름간 이어진 폭동의 진원지도 노팅힐이었다. 소수의 힘 없는 이민자들은 그 폭력을 춤과 노래로 견뎠다. 유럽 최대의 다인종ㆍ다문화 축제로 자리잡은 ‘노팅힐 페스티벌’이 시작된 건 폭동 이듬해인 59년 12월이었다.

킹은 영국 공군에 재입대해 52년까지 복무했고, 알뜰하게 돈을 저축해 카리브해 출신 이민자로선 두 번째로 50년 런던 뉴처치로드의 시어스 스트리트에 집을 샀다. 은행이 부동산 대출을 거부하며 “식민지로 돌아가라”고 그를 모욕한 이야기, 집 주인에게 사정해서 주인이 대신 대출을 받아준 이야기가 있다.(southwarkheritage.com, 2016.6.23) 전역 후 그는 런던 남동구 우체국 배달부로 취직, 34년간 일하며 한 부서 책임자(manager)까지 지냈다. 가디언은 배달부인 그에게 “꺼져라”며 모욕한 한 백인에게, 그가 “당신이 메이플라워호에 탔던 이들을 되돌아오게 하면 기꺼이 그러겠다”고 응수한 일화를 소개했다(16.6.30) 그는 82년 노동당 후보로 서더크 구의회 의원선거에 입후보해 패컴 선거구에서 당선됐고, 6개월여 뒤 구청장 후보로 지명돼 런던 자치구 최초의 흑인 구청장이 됐다. 출마 제안을 받고 집에 돌아온 그가 병석의 아내 메어 컬루(Mea Kerlew, 1983년 작고)에게 “그 사람들(노동당) 좀 모자란 것 같아. 글쎄 나더러 구청장이 되래”라고 했더니 메어가 “샘 당신은 야심이 없어. 당신은 원하기만 하면 뭐든 될 수 있어”라며 격려했다는 말도 가디언은 전했다. 그 무렵 극우단체 ‘민족전선(NF)’의 활동 거점도 당연히 그의 지역구였다. 그는 “그들은 만일 내가 당선되면 내 목을 찢고 집에 불을 지르겠다고 위협했다. 내 대답은, ‘내 목을 찢겠다면 말리지 않겠지만 이 집은 놔둬라. 이건 의회 재산이 아니다’라는 거였다”고 말했다. 그의 출마와 NF의 위협이 얼마나 큰 현안이었던지, 그 갈등이 외신에 소개됐고, 남아공(아마 ANC)이 킹을 지원하기도 했다고 한다. 1년 임기 동안 그가 이룬 일은 알려진 바 없다.

전후 영국 이민자 인권과 반 차별운동을 이야기하면서 가장 앞세워야 할 이는 트리니다드 토바고 출신의 걸출한 여성 인권운동가 클라우디아 존스(Claudia Vera Jones, 1915~ 1964)다. 트리니다드 수도 포트오브스페인(port of spain)에서 태어난 그는 12살 때 가족과 함께 미국 뉴욕으로 이민, 21세에 미국공산당에 가입해 ‘데일리 워커스 Daily Workers’ ‘위클리 리뷰’ 등의 편집자(장)로 일했고, 2차대전 중 청년공산주의자연맹(YCL)의 후신인 ‘미국민주주의청년동맹(AYD)의 월간 저널 ‘Spotlight’과 반인종 인권매체 ‘Negro Affairs’등의 편집장과 전미여성위원회(NWC) 사무국장을 지냈다. 48년 미 당국에 체포돼 55년 추방 당한 그는 영국 총독 지배하의 고국에서도 배척당해 영국으로 건너왔고, 노팅힐 지역의 이민자 운동의 리더로 활약했다. 그는 58년 영국 최초의 흑인 신문 ‘West Indian Gazette’를 창간했고, 첫 이민자 축제인 ‘캐리비언 카니발(1959년 1월 30일)을 기획하고 추진함으로써 ‘노팅힐 카니발’의 불씨를 지폈다.

우편배달부 킹은 존스의 핵심 참모 중 한 명이었다. 그는 신문에 글을 쓰지는 않았지만 무보수 보급소장으로서 신문을 관할구역에 배달했고, 첫 호 100부를 판매하고도 수당 전액을 신문사에 기부했다.(irr.org.uk, 위 글) 캐리비안 카니발 당시 그의 역할은 회계 책임자였다. 만성 심장 질환을 앓던 존스는 64년 12월 별세했고 신문은 8개월 뒤 폐간됐다.

킹은 95년 아서 토링턴(Arthur Torrington) 등과 함께 ‘윈드러시 자선재단’을 설립, 윈드러시 세대의 기억과 인권운동사 등을 이후 세대에게 교육하고, 강연과 학술대회 등 다양한 행사를 통해 인종 화합에 기여해왔다.

2015년 11월 BBC 인터뷰에서 그는 이민자들이 영국의 오늘에 기여한 바를 각 학교가 교육하지 않는 것을 비판하며 이렇게 말했다. “(2차대전 당시) 나는 나치 독일을 물리치기 위해 노르웨이에서부터 수단에 이르는 여러 나라에서 온 사람들과 함께 일했다. 우리가 군복을 입고 있을 때 여러분은 우리를 존중했지만 전쟁이 끝나자마자 ‘여기서 뭐하냐? 집에 돌아가라’고 했다. 당신들은 우리가 이 나라에 기여하기 위해 왔다는 사실을 알아야 한다.”

그는 윈드러시 입항 50주년이던 1998년 대영제국훈장 MBE(5등급)를 받았다. 저 인터뷰 끝에 그는 “이제 내 이름을 서명할 때 샘 킹 MBE(Member of the British Empire)라고 쓸 수 있게 됐다”고 말했는데, 그건 물론 훈장이 자랑스럽다는 말이었지만, 통렬한 냉소처럼도 들렸다. 비싼 뱃삯을 내고 윈드러시를 탈 때 그는 곧장 MBE가 되는 줄 알았고, 배 안의 험한 식사 등 노예선이나 다름없던 고통(가디언, 2008.6.13)을 견딘 것도 그 꿈을 위해서였고, 50년 전 6월 21일 템즈강 틸버리(Tilbury)항의 환영 플래카드를 보면서 마침내 MBE가 된 줄 알았을 것이다. 훈장을 타던 해 그는 자서전 ‘산의 험로를 오르며 Climbing Up the Rough Side of The Mountain’을 썼다.

2009년 1월 서더크 의회는 주민투표를 거쳐 그가 살던 에른힐 집 현관에 그의 청동명판을 박았고, 지난 5월에는 ‘서더크 자치구 자유상’을 수여했다. 영화감독 마크 워즈워스(Marc Wadsworth)가 2013년 만든 샘 킹과 윈드러시 세대의 다큐멘터리 제목은 ‘Divided by Race, United by War and Peace’였다. 킹은 메어와 사별한 뒤 84년 메어의 먼 조카인 교사 미어틀 컬루(Myrtle Kirlew)와 재혼, 1남1녀를 두었다.

제러미 코빈을 비롯한 노동당 정치인들이 이민자 출신 전직 구청장의 부고에 뜨겁게 반응한 것은, 목전의 브렉시트 투표를 염두에 둔 거였을지 모른다. 코빈은 “샘 킹은 런던의 얼굴을 보다 그럴싸하게 바꿔준 사람”이라고 말했다. 그는 “킹은 런던 시민에게 캐리비언의 음식과 문화와 음악을 가르쳤”고 “킹과 그의 가족 덕에 런던이 보다 나은 도시가 되고, 영국이 보다 나은 국가가 될 수 있었다”고 추모했다.(dailymail, 16.6.20) 87년 총선에서 흑인 첫 하원의원이 된 자메이카 출신 노동당 정치인 다이앤 에버트(Diane Abbott)는 “그는 정치에서 흑인의 장벽을 허무는데 기여한, 매우 위엄 있고 신사적인 사람이었다”며 “나를 비롯한 많은 이들이 하원의원이 된 것도, 우리가 그의 어깨 위에 올라탄 덕이었다”고 BBC 인터뷰에서 말했다.(16.6.18) 그의 오랜 동지 아서 토링턴은 “그는 캐리비언 공동체를 비롯한 모든 소수 이민자 공동체의 권익을 위해 늘 긍정적인 메시지를 던져준 거인”이라고 애도했고, 인권운동가 패트릭 버넌(Patrick Vernon, OBE)은 ‘The Voice’에 기고한 부고에서 “그는 우리 세대가 인종주의를 극복하고, 특유의 근면과 자존과 인내와 힘과 정신력, 그리고 공동체에 대한 헌신으로 ‘검은 영국인(Black Britons)’들의 토대를 닦을 수 있으리라 낙관했다”고 썼다. 6월 24일 치러진 국민투표에서 영국 시민들은 유럽연합 탈퇴를 선택, 여러 쟁점 가운데 하나였던 이민 억제를 선택했다.

최윤필기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0