<60> 곡산부사로 다시 떠나다

◇빗나간 승부수

다산의 ‘변방소’는 어쨌거나 단연 화제의 중심에 있었다. 고위직의 관리가 자신과 천주교에 얽힌 오랜 인연을 솔직하게 밝히고, 현재는 완전히 무관한 상태이니 더 이상 이 문제로 자신을 괴롭히지 말아달라고 공개장을 낸 것이나 마찬가지였다. 또 한 가지, 당초 다산은 혐의를 피하기 위해 동부승지 직임에 나아갈 수 없다고 했지만, 상소문은 금정에서의 활동에도 불구하고 실제로 그가 벼슬길에 나아가는데 걸림돌이 된 것이 여전히 천주교 문제 때문이었음을 보여준다.

본인이 극구 아니라는데 왜 그랬을까. 당시 천주교는 오리무중으로 종적을 잡을 수 없는 주문모 신부의 영도 아래 나날이 교세를 놀랍게 성장시키고 있었다. 다산이 체포해 감옥에 넣었던 이존창은 영어 상태에서도 1796년과 1798년에 황심을 북경에 밀사를 보내는 일에 관여했다. 주문모 신부가 처음 입국했을 당시 1만명을 헤아리던 천주교 신자는 놀라운 확장세를 보이고 있었다. 쉽게 꺼지지 않을 불길이었다. 드러내놓고 말은 않았지만 깊은 위기 의식이 감돌았다. 이런 상황에서 천주교의 삼흉(三凶)으로 지목된 이가환과 다산, 이승훈 등이 여전히 천주교회 내부에 보이지 않는 영향력을 발휘하고 있다는 의심이 쏠리는 것이 어쩌면 자연스러웠다.

다산의 상소문을 본 정조는 더 할 수 없는 칭찬을 내렸다. 그런데 ‘벽위편’에 실린 기사는 다소 의아하다. 다산이 임금의 비답을 받은 이튿날이었다. 정조가 아침에 입시한 승지와 사관들에게 불쑥 물었다.

“어제 정약용의 상소가 어떻던가? 각자 자신의 생각을 말해보도록 하라.”

검열(檢閱) 오태증(吳泰曾)이 먼저 입을 뗐다.

“신의 소견에 이 사람은 아직도 천주학을 버리지 못했습니다.”

뜻밖의 대답이었다. ‘함주일록’에서는 6월 25일, 다산을 만난 서유구가 “영공의 상소가 너무 훌륭해서 여러 사람들이 모두 칭찬한다고 합디다”라고 했다. 오태증은 이때 곁에 있다가 “문장 또한 사람을 감동시키기에 충분하오”라고 말했던 장본인이었다. 다산은 오태증의 이 말을 자신의 일기장에 분명히 적어 놓았다. 하지만 임금 앞에서 오태증이 한 말은 전혀 달랐다.

오태증의 말을 들은 정조가 느닷없이 큰 웃음을 터뜨렸다.

“네 말이 과연 옳다.”

◇자라나는 싹을 어이 꺾으리

‘벽위편’에는 이 내용이 ‘승정원일기’에 나온다고 했는데, 현재의 일기 속에는 없다. 이 대화가 사실이라면, 정조가 겉으로는 칭찬해놓고 다산이 ‘변방소’에서 그토록 장황하게 펼친 해명을 속으로는 믿지 않았다는 얘기가 된다. 그 속을 알기가 어렵다.

‘벽위편’은 “약용이 만약 자수하려 했다면, 상소문의 말이 반드시 질박하고 솔직해서 화려함 없이 조각조각 붉은 마음이 흘러나온 뒤라야 그가 곧은 마음으로 회개하였음을 볼 수 있을 것이다. 그런데 지금은 천언만어로 오로지 수식에만 힘을 쏟았다. 그가 스스로 회개했다고 말한 곳은 고작해야 ‘벼슬길에 들어선 이후 어찌 능히 방외에다 마음을 노닐 수 있었겠습니까?’ 뿐이다. 단 한 글자도 아프고 절실한 마음이 없다”고 꼭 찔러 비판했다.

또 당시 항간에서 입을 모아 말했다는 의논을 이렇게 소개했다.

“만약 정약용이 능히 진심으로 회개했다면 마땅히 사학의 부류와 서로 끊고, 바른 선비들과는 유감을 풀었어야 맞다. 그렇지 않다면 그 상소는 믿을 수가 없다. 이후의 종적을 살펴보더라도 이가환, 이승훈, 홍낙민, 황사영 등과는 친밀함이 예전과 다름이 없고, 홍낙안, 이기경 등과는 원수로 지내는 것이 전날과 같다. 그래서 사람들이 약용 보기를 또한 전날의 약용과 같다고 했던 것이다. 나는 잘 모르겠다. 이 서학이 과연 어떤 점이 좋길래 앞뒤로 30년 동안 끝내 단 한 사람도 머리를 돌리고 마음을 고쳐먹은 자가 없더란 말인가?”

6월 27일에 정조는 다산을 다시 동부승지에 낙점했다. 그러자 우의정 이병모가 다산의 상소문에서 사학을 이단에 견준 것이 적절치 않다고 나무라며 다산을 파직시키는 것이 좋겠다고 했다. 정조의 대답은 이랬다. “이제 막 자라나는 싹은 꺾지 않는 법이니, 어이 굳이 이렇게까지 해야만 하겠소?”

◇왜들 저러는지 모르겠다

‘변방소’로 던진 다산의 승부수는 오히려 더 큰 구설과 역풍을 불러왔다. 다산은 앞서 이삼환이 ‘변명하지 말라’고 했던 충고를 따랐어야 했다. 달이 바뀌어도 소란이 가라앉지 않자, 정조는 때마침 인사고과에서 높은 점수를 받지 못한 곡산부사 이지영(李祉永)을 대신해서 다산으로 전격 교체하라는 인사 명령을 내렸다. 윤 6월 초 3일의 일이었다.

이날 정조는 다산을 성정각(誠正閣)으로 따로 불러 말했다. “지난 번의 상소는 글을 잘 지었을 뿐 아니라 마음자리가 환히 밝아서 진실로 우연이 아니다. 이제 막 한 차례 쓰려고 했는데 의론이 괴롭게 많구나. 왜들 저러는지 모르겠다. 대략 한 두 해 늦어진다 해도 상관이 없다. 가더라도 또 부를 것이니라. 너무 슬퍼하지 마라. 앞선 고을 원이 치적이 없으니 잘 해보도록 해라.” 한 말씀 한 말씀이 아프고 또 다정했다.

황해도 곡산부사! 다산은 이렇게 다시 분한 눈물을 삼키며 도성을 떠났다. 참 허망했다. 이날 어전을 물러나며 지은 시 한 수에 다산의 심경이 오롯이 담겼다. 제목은 ‘곡산으로 부임하면서 대궐을 떠나는 날 서슬퍼 짓다(將赴谷山, 辭殿日悵然有作)’이다.

푸른 신발 머뭇대며 대궐 계단 내려설 때靑靴颯沓下螭頭

살뜰하신 님의 말씀 눈물이 절로 난다. 天語諄諄涕自流

등생(滕生)처럼 절군(浙郡) 나감 구한 것이 아니요不是滕生求浙郡

소송(蘇頌)이 창주(滄州)에 부임함과 똑같다네. 還如蘇頌赴滄州

규장각의 비단 책갑 행장을 따라오고奎垣縹帙隨行李

내의국의 금빛 환약 이별 근심 달래준다. 內局金丸慰別愁

청석관 서쪽 나서 3백리를 더 가면西出石關三百里

가으내 서리 달에 님 계신 곳 꿈꾸리. 一秋霜月夢瓊樓

송나라 때 등원발(滕元發)은 강직한 신하였다. 왕안석의 신법에 반대하여 늙었음을 이유로 회남(淮南)을 맡아 나가게 해달라고 굳게 청하여 절군(浙郡) 태수가 되어 떠났다. 송나라 때 소송(蘇頌)이 정적의 모함을 받아 창주지사(滄州知事)로 떠나게 되었을 때, 황제가 소송에게 말했다. “경을 쓰려고만 하면 꼭 무슨 일이 생겨 쓸 수가 없게 되니, 운명이 아니겠는가? 오래잖아 경이 바르다는 것이 절로 밝혀질 것이다.”

다산은 자신이 곡산 부사가 되어 떠나는 것이 등원발처럼 자원한 것이 아니라, 소송의 경우에 해당한다고 분하고 억울한 마음을 굳이 감추지 않았다. 정조는 다산의 행낭 속에 교정 중이던 ‘사기영선’ 가제본한 책자를 넣어 임지에서도 이 작업을 마무리 해줄 것을 부탁했다. 짐 속에는 며칠 전 ‘두시(杜詩)’ 교정의 공로로 받은 청심환도 들어 있었다. 이것을 책상 맡에 놓아두고 가을 내내 서리 달을 보면서 임금 계신 곳을 꿈꾸겠다고 한 마지막 구절은 안타깝고 애절하다.

◇장하다, 무죄방면한다

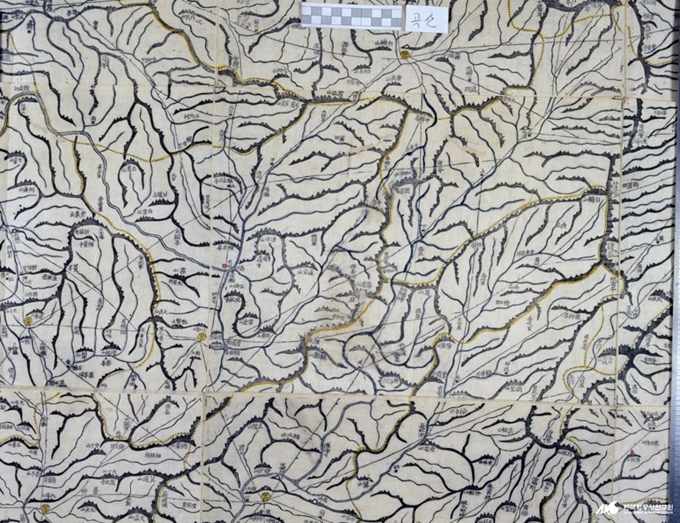

1797년 윤 6월 7일 새벽, 다산은 쓸쓸하나 씩씩하게 곡산으로 떠났다. 한 고을을 온전히 맡아 보기는 이때가 처음이었다. 이후 1799년 4월 24일까지 2년 가까이 다산은 곡산에서 고을살이를 했다. 좌절을 곱씹고 떠난 곡산에서 다산은 목민관으로서 실로 눈부신 치적을 세웠다. 곡산은 전체 면적의 60% 이상이 산악 지형으로 민생은 피폐하고 탐관오리의 토색질로 악명 높던 곳이었다. 정적들이 사라진 침묵 속에서 다산의 눈길은 온전히 백성의 삶을 향했다.

윤 6월 11일, 신임 부사의 행차가 이제 막 곡산 경계로 접어드는 참이었다. 덥수룩한 백성 하나가 불쑥 앞길을 막아섰다. “누구냐?” “이계심이라 합니다.” 다산은 내심 깜짝 놀랐다. 앞선 원님 때 아전이 농간을 부려 200냥을 거둘 일에 900냥을 착취한 일이 있었다. 이계심을 앞세운 1,000명의 백성들이 관으로 몰려가 거세게 항의했다. 태도가 불량타 하여 매질을 하려 하니, 백성들이 이계심을 빙둘러 에워쌌다. 이러지도 저럴 수도 없는 상황이었다.

관노들이 우르르 달려들어 백성들을 마구 쳤다. 다들 흩어져 달아날 때 이계심도 도망했다. 그러는 사이에 말이 겉잡을 수 없이 부풀려져서 흉흉한 소문이 되었다. 다산이 곡산으로 떠나며 하직 인사를 하자, 채제공을 비롯한 대신들이 모두 이계심의 일을 말하며 주동자 몇 놈을 쳐 죽여서 나라의 기강을 바로 세울 것을 당부했다. 그런데 바로 그 당사자가 새로 부임하는 부사의 앞길을 가로 막고 선 것이었다.

이계심은 다산에게 잠자코 글을 올렸다. 백성들이 괴롭게 여기는 12조항의 내용이 있었다. 그러면서 자수한다고 했다. 글을 읽고 난 다산이 이계심에게 말했다. “따라오너라.” 아전이 그를 결박하려 하자 다산이 제지했다. 관청에 오른 다산이 이계심을 앞으로 나오게 했다. 다들 긴장한 중에 뜻밖의 말이 흘러나왔다.

“장하다. 네가 형벌과 죽음을 두려워 않고 백성의 원통함을 펴주었다. 천금을 준들 너 같은 사람을 얻겠느냐? 가거라. 너는 무죄다.” 관장에게 대들고, 무리 지어 소요를 일으킨 뒤 달아나기까지 한 수배자를 새로 부임한 부사가 그날로 무죄 방면했다. 이 소문은 즉각 곡산 고을 전체에 쫙 퍼졌다. 백성들이 덩실 춤을 추며 기뻐했다. 아전들은 대체 이게 무슨 상황인가 싶어 바짝 목을 움츠렸다. 신임 곡산 부사의 데뷔 무대치고는 대단히 인상적이었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0