늦게 글 배운 할머니들의 시를

김용택 시인이 시집으로 모아

“글 쓴답시고 난 건방 떨었구나”

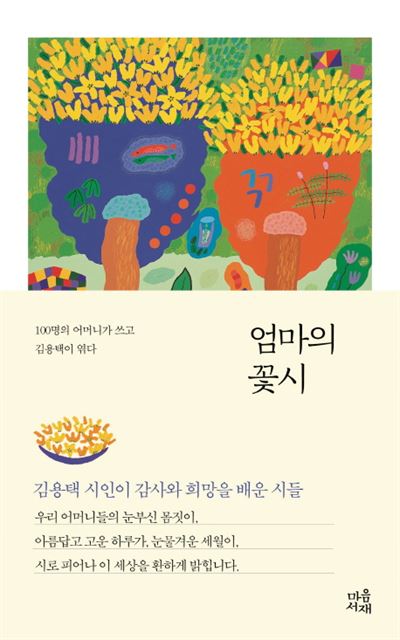

시를 정의한 말은 많다. 읽는 이의 마음을 흔드는 글이 시라면, 진짜 시가 여기 있다. 먹고 사느라고, 먹여 살리느라고, 너무 늦게 글을 배운 할머니들이 쓴 시. ‘엄마의 꽃시’(마음서재)는 그런 시 100편을 모은 시집이다. 2012년부터 2017년까지 교육부와 국가평생교육진흥원이 연 ‘전국 성인문해교육 시화전’ 수상작들이다. 김용택 시인이 고른 시마다 감상을 보탰다.

시를 쓴 이는 45세 지적장애인 엄마부터 최고령 88세 할머니까지, 거의 모두 여성이다. 배움에서 소외된 이유가 고작 ‘성별’이었다는 케케묵은 부조리. 그러나 할머니들은 원망하는 대신 희망한다. “조금 늦으면 어떻고/더디 가면 어떠니/(…)시작이 반이라 하지만/나의 시작은 반이 아닌 희망이다”(이효령 ‘희망’), “군대 간 손자 녀석들한테 편지도 한 통 쓰고/책도 한 권 읽을 수 있으니 출세하지 않았는가”(이기조 ‘좋은 날’).

할머니들의 말은 그리움부터 찾아 나선다. 글로 표현할 길 없어 꾹꾹 눌러 둔 아픈 그리움. “장하다 우리 딸! 학교를 가다니/하늘나라 계신 엄마 오늘도 많이 울었을 낀데//(…)언젠가 하늘나라 입학하는 날/내가 쓴 일기장 펴놓고/동화책보다 재미있게 읽어드릴게요”(김춘남 ‘장하다 우리 딸!’), “농사일로 고생하는 부모님이 안쓰러워/말 한마디 못해보고 논일 밭일 일만 하다/연로하신 아버지께 뒤늦게서 원망하니/마음 아파 슬피 울던 울 아버지 생각나네”(박기화 ‘아버지 생각’), “지금 영감이 살아 있다면/떵떵거리며 자랑을 할 텐데……/영감, 하늘나라에서 보고 있소?/이제는 나 무시하지 마소/이제는 글도 척척 쓰고/은행은 한숨에 갔다 온다오!”(김금준 ‘영감 보고 있소?’).

기교라곤 없다. 행만 바꿔 쓴 산문에 가까운 시를 빛나게 하는 건 세상을 오래 지켜 본 할머니들의 뽐내지 않는 통찰과 아이 같은 솔직함이다. 김용택 시인은 “글은 쓴답시고 얼마나 건방을 떨었는지 알게 됐다. 너무 한갓진 글을 쓰고 있구나, 너무 같잖은 소리를 하고 있구나, 너무 쉽게 글을 쓰고 있구나, 살려면 멀었다, 글을 쓰려면 멀었다는 생각들로 잠을 못 이루고 뒤척이곤 했다”고 썼다. 그의 어머니도 오랜 세월 ‘까막눈’이었다는 고백과 함께.

“달려가 보듬어 안고파도/손주놈 손에 들린/동화책이 무서워 부엌에서 나가질 못한다”(강춘자 ‘무서운 손자’). 글을 배운 할머니들은 자존심을 찾았다. 그리고 이름을 찾았다. “나는 이름이 여러 개다/어릴 때는 순둥이/시집 와서는 군산댁, 기범, 기숙이 엄마/율이댁 며느리, 경우 할머니/(…)그러나 지금 85세 문해학교 다니니까/선생님이 이름을 부를 때면 안춘만이라고 불러준다/몇십 년 만에 들어본 나의 이름/내 이름은 안춘만이다/멋지다……”(안춘만 ‘내 이름 찾기’).

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0