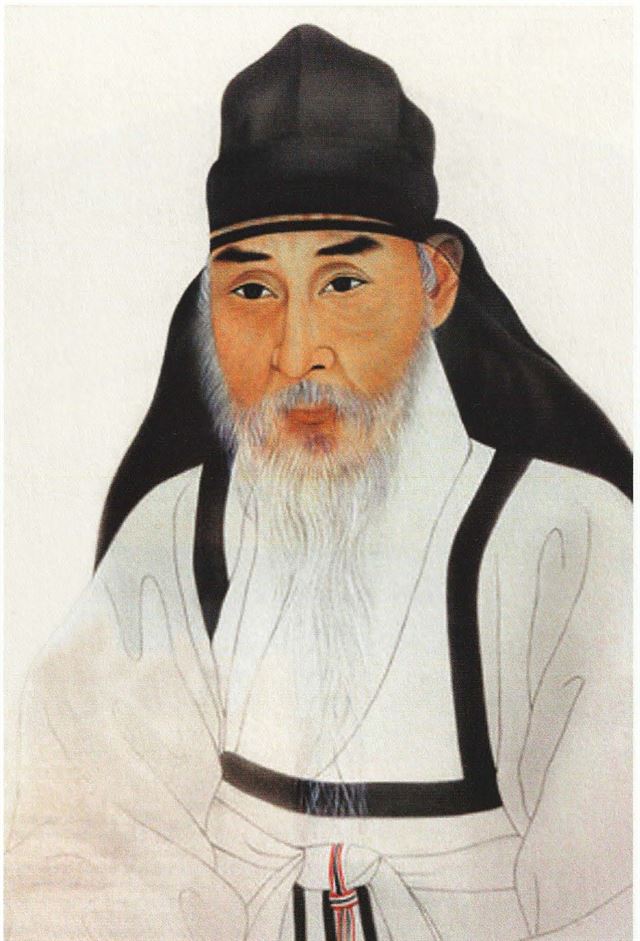

성호(星湖)로부터 시작된 큰 꿈

다산의 학문은 어디서 왔나? 아버지 외의 스승은 누구인가? 결혼 이듬해인 1777년, 서울 생활을 시작한 16세의 다산은 성호(星湖) 이익(李瀷)의 유고를 처음 읽고 큰 충격을 받았다. 훗날 다산은 자질(子姪)들에게 늘 이렇게 말했다. “내 큰 꿈(大夢)은 성호 선생을 사숙(私淑)하는 가운데서 깨달은 것이 대부분이다.” 사숙은 마음으로 스승을 삼아 본받아 배운다는 말이다. ‘자찬묘지명’에서는 또 이렇게 썼다. “열다섯에 장가들었는데, 마침 아버님이 다시 벼슬하여 병조좌랑이 되시는 바람에 서울에서 살게 되었다. 이가환(李家煥) 공이 문학으로 한 세상에 명성을 떨쳤고, 자부(姊夫)인 이승훈(李承薰)이 몸을 단속하고 뜻을 가다듬어, 성호 이익 선생의 학문을 뒤따르고 있었다. 내가 그가 남긴 책을 보고서 기쁘게 학문할 마음을 먹었다.”

성호는 다산이 두 살 때인 1763년에 이미 세상을 떴다. 공부는 이렇게 하는 거로구나. 성호의 책을 읽는데 이런 자각이 왔다. 질문의 경로를 바꿔, 오로지 자기의 생각에서 나온 힘 있는 목소리였다. 성호는 끊임없이 의문을 제기하고, 그것을 메모한 뒤, 자신의 견해를 펴 보였다. 그의 글에는 질문이 살아 있었다. 당연시되던 경전의 행간이 성호가 질문을 던지자 문득 알 수 없는 미궁으로 변했다. 전복시키고 해체하니 성인의 본뜻이 선명하게 드러났다. 다산은 성호의 책을 통해 질문의 방법과 태도를 익혔다.

다산의 공부는 혼자 하는 사숙 공부였다. 물어도 대답 없는 스승을 모시고, 자기가 묻고 스스로 답해야 하는 공부를 했다. 혼자 하는 공부라 선입견이 없었다. 기성관념에 끌려 다니지 않았다.

율곡이 옳습니다

22세 나던 1783년 2월에 다산은 세자 책봉을 축하해 열린 증광시(增廣試)에 응시해 경전의 뜻을 풀이하는 과목으로 초시에 합격했다. 잇달아 4월의 회시(會試)에서 생원이 되었다. 성적은 썩 높지 않았다. 이것으로 성균관에서 공부할 자격을 얻었다.

이듬해 1784년 여름, 정조는 ‘중용’에 대해 70조목에 걸친 문제를 냈다. 제출해야 할 답안이 70가지라니, 모두들 난감했다. 더욱이 첫 문제가 사단칠정과 이기(理氣)의 나뉨에서 퇴계와 율곡의 견해차를 논하는 난제였다. 어느 것 하나 붓을 대기가 쉽지 않았지만 첫 문제가 특히 어려웠다. 함께 공부하던 제생들은 짜 맞춘 듯 모두 퇴계의 사단이발(四端理發)을 정론으로 내세웠다. 다산은 생각이 달랐다. 그에게는 율곡의 기발설(氣發說)이 명쾌하고 막힘이 없었다. 율곡의 손을 든 다산의 개성적인 답안은 당시의 일반적 논의에서 많이 빗겨나 있었다. 비방하는 의론이 시끄럽게 일어났다.

견해가 분명하고 적확(的確)하다

며칠 뒤 정조가 승지 김상집(金尙集)에게 말했다. “이 답안은 세속을 훌쩍 벗어났군. 오직 제 마음으로 가늠한 것이라 견해가 분명하고 적확할 뿐 아니라, 치우치지 않는 마음이 귀하다 할 만하다. 1등으로 하라.” 다들 그 결과에 경악했다.

이 말을 듣고 물러나온 김상집이 홍인호에게 물었다. “정약용이 누군가? 문학은 어떠한가? 오늘 경연에서 유시하시기를, ‘성균관 유생들이 질문에 대답한 것은 대부분 거칠고 무잡스러운데 정약용의 대답만 특이하더군’이라고 하셨다네.” 다산이 정조의 눈에 든 첫 번째 사건이었다. 이에 앞서 정조는 ‘사칠속편(四七續編)’을 지었는데, 오로지 율곡의 학설을 위주로 한 것이었다. 다산은 물론 이 사실을 전혀 몰랐다. 두 사람은 우연히 기맥이 맞았던 것이다. 다산의 ‘제 마음’으로 하는 공부가 이렇게 시작되었다.

세상이 모두 당연하게 받아들여도 마음으로 승복되지 않으면 따르지 않는다. 질문의 포인트를 명확하게 갈라 논거를 들어 핵심을 찌른다. 선입견 없이 문제에 집중한다. 이것이 평생을 일관한 다산의 공부 방식이었다. 다산은 눈치 보지 않았다. 문로에 따라 정해진 공부를 해 왔다면 불가능할 일이었다.

막힌 길을 새로 내고 자물쇠를 철컥 열었다

강진 유배 시절 흑산도의 정약전에게 보낸 편지에서 다산은 이렇게 썼다. “성호 노인의 책이 100권에 가깝습니다. 혼자 생각해 보니, 우리가 천지의 큼과 일월의 밝음을 알 수 있었던 것은 모두 이 노인의 힘입니다.(星翁文字, 殆近百卷, 自念吾輩能識天地之大日月之明, 皆此翁之力.)” 이문달(李文撻)에게 보낸 답장에서도, “지금 바른 학문은 쇠퇴하고 속된 논의가 드셉니다. 그래도 퇴계 선생의 뒤에 다시금 성호 옹이 있음에 힘입어 우리가 남기신 글을 사숙하여 또한 그 문로를 얻기에 충분하였습니다.(今正學衰熄, 俗論膠固, 尙賴退陶之後, 復有星翁, 使吾輩私淑於殘編斷簡之中, 亦足以得其門路.)”라고 썼다.

22세 때 경기도 안산에 있던 성호의 옛집을 지나면서 지은 시도 있다. 제목이 ‘섬촌 이선생의 옛집을 지나다가(過剡村李先生舊宅)’이다. 뒷부분 절반만 인용한다.

맑은 기운 동관(潼關)으로 모여들더니

환한 글이 섬천(剡川)에 환히 빛났네.

담은 뜻 공맹과 아주 가깝고

풀이는 공융 정현 뒤를 이었지.

덤불에 한 줄기 길을 내시고

굳게 닫힌 자물통을 철컥 여셨네.

지극한 뜻 못난 나는 가늠 못하나

움직임이 오묘하고 깊기도 하다.

淑氣聚潼關, 昭文耀剡川.

指趣近鄒阜, 箋釋接融玄.

蒙蔀豁一線, 扃鑰抽深堅.

至意愚莫測, 運動微且淵.

성호는 평안도 벽동군에서 태어나 광주부 섬촌, 지금의 안산에 뿌리 내렸다. 오래 끊겼던 경학의 전통이 퇴계로 이어 도통(道統)이 전해지고, 성호가 이를 받아 공맹의 본뜻이 비로소 환하게 드러났다. 성호의 질문은 한나라 때 공융(孔融)과 정현(鄭玄)의 주석 전통을 이은 것이다. 경학의 차원이 여기서 한층 높아졌다. 덤불에 막혔던 길이 한 줄기 다시 열리고(豁一線), 굳게 닫혔던 녹슨 자물통이 철컥 소리를 내며 열렸다(抽深堅). 얼마나 통쾌한가? 하지만 내 공부가 얕아서 그 은미(隱微)하고 깊은 뜻을 가늠할 길 없어 안타깝다고 썼다.

질문을 본받고 답을 버리다

그렇다고 다산이 성호의 학설을 맹목적으로 추종한 것은 아니었다. 이것이 가장 다산다운 점이다. ‘상중씨(上仲氏)’에서는 “‘성호사설’은 지금의 소견에 따라 마음대로 간추려 뽑게 한다면 아마도 ‘무성(武成)’과 같게 될까 염려됩니다. 한 면에 10줄 20자씩 쓴다면 7,8책이면 적절할 듯합니다. ‘질서(疾書)’ 또한 틀림없이 그럴 것입니다”라고 했다.

젊은 시절 자신을 압도한 성호의 학문이 공부에 눈을 뜬 뒤에 거듭 보니 거칠고 정돈되지 않은 부분이 많이 보였다. ‘무성(武成)’은 ‘서경’의 편명이다. 고문본 ‘상서’에만 들어 있어서 흔히 위작(僞作)으로 꼽는 부분이다. 맹자는 자신은 ‘무성’편에서 두세 가지만 취할 뿐 신뢰하지 않는다고 말하기까지 했다. 다산의 말뜻은 자신에게 맡겨 ‘성호사설’과 ‘질서’를 간추리게 한다면 현재의 방만한 글 중에서 고작 열에 두셋 정도만 남기고 다 빼 버리겠다는 의미다. 지금 남은 ‘성호사설’이 30권 분량인데, 이것을 정수만 간추려 7,8책으로 압축하자고 말한 셈이니 쉽게 할 말이 아니다.

다산은 한 수 더 떠서, “성호가 쓴 예법의 법식에 관한 내용은 너무 간결한 것이 문제인데다, 지금 풍속과 어긋나면서도 고례(古禮)에서 근거를 찾을 수 없는 것이 셀 수 없이 많습니다. 이 책을 만약 널리 배포해 식자의 안목을 거치게 된다면 대단히 미안한 노릇이니, 이를 장차 어찌 하올런지요?”라고까지 했다.

젊은 시절 다산을 압도했던 성호의 학문이 중년 이후에는 열에 일고여덟은 걷어 내야 할 군더더기로 보였다. 이 같은 거침없는 태도는 때로 오만으로 비춰졌다. 다산은 성호에게서 배웠다. 그가 배운 것은 선입견을 배제한 공정한 논의와 정론을 향해 가는 치열한 탐구의 태도였다. 다산은 당연시 되던 것에서 의문을 일으켜 질문을 구성하고 전략을 세워 답을 찾아가는 과정을 본받고자 했지, 답 자체는 아니었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0