바다 밑에서 언니 오빠들은 “눈을 뜨고 뒤척이며” 잠을 잔다. 밥을 지어 먹고, 교과서나 참고서를 펼쳐놓고 공부를 한다. 선실 바깥으로 산책을 나와 “손을 잡고 느리게 느리게” 물속을 거닌다. 긴 머리가 바닷물의 흐름에 해초와 같이 펼쳐져 일렁이고, “물로 된 파란 공기”를 들이마셨다가 방울방울 뱉어낸다.

바다 밑에서 언니 오빠들은 “제주도에 가면 뭘 하고 놀지” 하고 서로 이야기를 한다. 조랑말을 타고 귤밭에 가고, 오름도 오르고 동굴도 구경할 거다. 그런데 요란하게 웃고 까불어야 할 언니 오빠들은 물속에서 ‘희미하게’ 웃음을 지으며 선생님들은 어디 가셨나 두리번거린다.

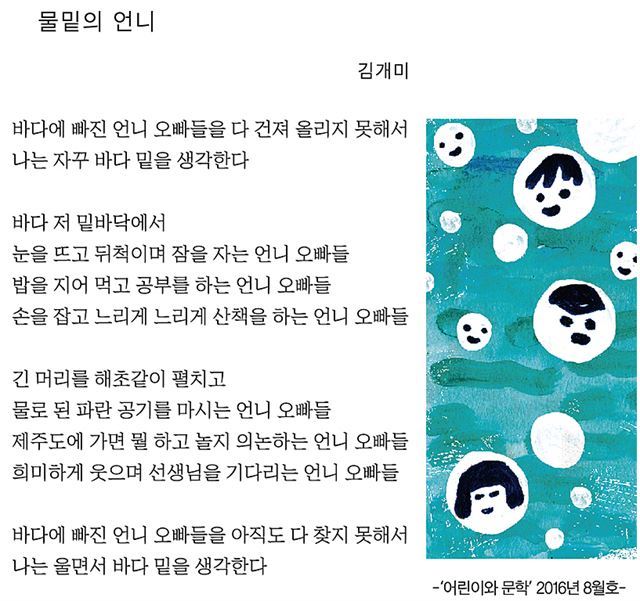

‘나’는 울면서 바다 밑을 생각한다. 바다에 빠진 언니 오빠들을 아직도 다 찾지 못해서다. “다 찾지 못해서”의 주어가 없지만, 이는 그저 주어진 상황이 아니라 ‘내’가 ‘우리’가 찾지 못한 것으로 아프게 다가온다. 김개미의 동시 ‘물밑의 언니’를 읽으면서 나는 “자꾸 바다 밑을 생각할” 수밖에 없는 아이가 상상하는 장면들을 따라간다. 그것은 판타지가 아니다. 저 차디찬 바다 밑 선실에 남아 있는 아이들의 모습, 힘들기 때문에 더 이상 상상을 못 하고 중단한다.

어린이책 작가들, 어린이청소년문학 작가들은 세월호 참사로 숨진 아이들을 생각하며 광화문에서 릴레이 단식을 하고 노란 엽서 만들기를 하고, ‘세월호 이야기’를 출간하고, 진도 팽목항에 ‘세월호 기억의 벽’을 만들었다. ‘동거차도 미역 나누기’도 진행했다. 어린이 청소년 독자를 늘 생각해 왔던 작가들은 힘들지만, 힘들기에 움직이지 않을 수 없었다. 공감 능력이 없는 사람들, 울 줄 모르는 사람들, 진실을 감추는 사람들이 좌지우지하는 세상은 아픔을 만들고 치유하지 않는다. 그들은 예술가를 블랙리스트로 통제하고 국고를 빼돌려 사리사욕을 채운다.

김이구 문학평론가

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0